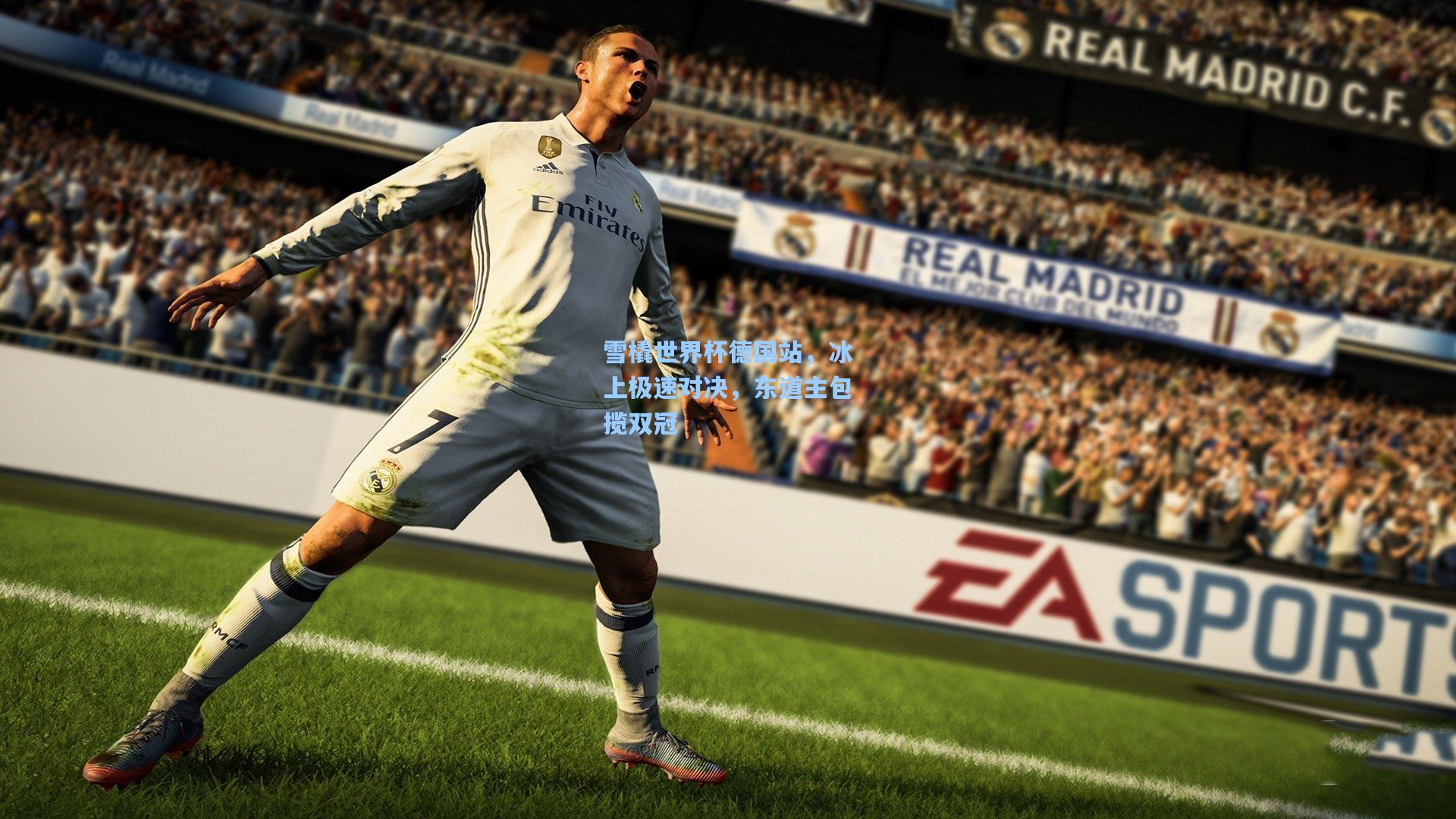

雪橇世界杯德国站,冰上极速对决,东道主包揽双冠

在零下15摄氏度的严寒中,德国阿尔滕贝格雪橇世界杯分站赛于上周末落下帷幕,这座以高难度赛道闻名的冰雪圣地,见证了本赛季最激烈的冰上竞速对决,东道主德国队延续了传统强队的统治力,包揽男子单人、女子单人及双人雪橇三项冠军,而新兴势力加拿大队则在团体接力赛中爆冷夺金,为赛事注入惊喜。

赛道挑战升级,技术与胆识的较量

阿尔滕贝格赛道全长1383米,包含16个弯道,其中第12弯“魔鬼之角”以近乎垂直的倾斜角度著称,过去五年间曾导致7次选手翻橇事故,国际雪橇联合会(FIL)技术总监马库斯·施密特赛前坦言:“这里的冰面厚度达到8厘米,滑行时速可突破140公里,任何微小失误都可能让选手失去奖牌甚至受伤。”

比赛首日,男子单人雪橇项目便上演惊险一幕,卫冕冠军、奥地利名将沃尔夫冈·金德尔在训练赛中因入弯过早,雪橇右侧滑板擦碰护墙,导致重心失控,尽管他凭借经验稳住橇身,最终仍以0.23秒劣势无缘决赛。“这里的弯道像野兽的獠牙,”金德尔赛后苦笑,“你必须用全身肌肉对抗离心力,哪怕膝盖压弯一毫米都可能翻车。”

德国选手约翰内斯·路德维希则凭借主场优势,以1分38秒456的总成绩夺冠,他在决胜轮第12弯采取罕见的“高位入弯”策略,通过抬升身体重心减少摩擦,创下赛道单圈最快纪录51.89秒。“我花了三年研究这个弯道的力学模型,”路德维希透露,“教练团队甚至用风洞模拟了空气阻力对橇身的影响。”

女子赛场:老将新秀的冰上芭蕾

女子组比赛中,39岁的德国传奇娜塔莉·盖森伯格第六次问鼎阿尔滕贝格站冠军,这位手握7枚奥运奖牌的“雪橇女王”在第二轮滑行中顶住压力,以0.08秒优势险胜俄罗斯新星伊琳娜·涅克拉索娃。“年龄让我更懂得控制情绪,”盖森伯格赛后表示,“年轻时我会在弯道拼命加速,现在则更注重节奏。”

涅克拉索娃的表现同样亮眼,20岁的她首次参加世界杯便刷新个人最好成绩,其标志性的“低姿俯冲”技术引发热议——通过将头部贴近橇体,她将空气阻力降低12%。“我从小练习体操,柔韧性帮了大忙,”这位莫斯科小将坦言,“但德国队的冰面数据收集能力仍是我们追赶的目标。”

双人雪橇:默契与风险的博弈

双人项目金牌被德国组合托比亚斯·文德尔/托比亚斯·阿尔特以0.3秒优势收入囊中,他们的决胜关键在于第9弯的同步性——当领航员文德尔向左微调重心时,阿尔特几乎同时完成配重转移,两人误差不超过0.1秒。“我们共用同一副耳机训练,”阿尔特解释,“连呼吸频率都要保持一致。”

美国组合克里斯托弗·马兹德泽/贾斯汀·克什纳则因一次致命失误葬送奖牌,克什纳在橇身腾空时误触刹车杆,导致雪橇在终点前30米骤停。“这是雪橇史上最昂贵的拇指动作,”美国队教练雷蒙德·佩奇无奈道,“0.5秒的犹豫让20万美元训练经费打了水漂。”

团体接力冷门:加拿大黑马逆袭

压轴进行的团体接力赛爆出最大冷门,由亚历克西斯·皮普、特里斯坦·沃克和贾斯汀·斯尼茨勒组成的加拿大队,凭借女子选手皮普创造的赛道第三段纪录(53.02秒),以2分24秒781的总成绩力克德国队,这是加拿大近十年来首次在德国主场夺冠。

“我们研究了德国队过去50场接力录像,”加拿大教练凯尔·特拉斯科特揭秘,“发现他们在交接区习惯性减速0.3秒,我们专门针对这点设计了冲刺方案。”德国队队长费利克斯·洛赫承认失利:“加拿大人的战术像外科手术般精准,我们该重新评估数据分析了。”

科技赋能:雪橇运动的隐形战场

本届赛事亦是冰雪科技的展示窗口,德国队使用的“光谱分析橇刀”能实时监测冰面晶体结构,通过蓝牙将数据反馈至选手护目镜;奥地利队则试验了3D打印钛合金框架,将雪橇重量减轻至21.5公斤(规则下限),国际雪橇联合会宣布,下赛季将启用新型热成像仪,严查橇体加热违规——此前有队伍被曝用电磁线圈提升滑行速度。

“雪橇早已不是纯体力竞赛,”FIL主席埃纳斯·弗赖穆特指出,“从风洞测试到AI轨迹模拟,科技正重塑这项运动的边界。”

展望冬奥:谁将主宰冰上F1?

随着北京冬奥会临近,各队竞争进入白热化,德国队以总分943分领跑世界杯积分榜,奥地利、俄罗斯分列二三位,但加拿大女将皮普的崛起与意大利双人组合的稳定性,预示着奖牌争夺将更趋多元。

“阿尔滕贝格只是序幕,”路德维希在颁奖台上凝视远方,“真正的决战在燕山山脉的‘雪游龙’。”这条位于北京延庆的赛道以360度回旋弯闻名,届时,勇气、智慧与科技的交锋,或将在零下20度的寒风中书写新的冰上传奇。